Escultura de Martin Hudacek

El ser humano está sometido a muchas limitaciones. Nos sabemos frágiles, vulnerables. Y con capacidad de sufrir y de hacer sufrir.

El sufrimiento, personal o ajeno, provoca en nosotros respuestas que van del agobio al estrés pasando por la sensación de impotencia. La actitud con la que nos enfrentamos al sufrimiento es una cuestión que depende fundamentalmente de nuestra personalidad, de nuestra educación cultural y de nuestra libertad.

Hay quienes consideran que se tolera mejor el sufrimiento propio que el de los demás. De hecho, ver a nuestros semejantes padecer algún tipo de dolor físico, emocional o social, puede producir en nosotros una sensación empática de apropiación que nos hace vivir su sufrimiento como si fuera nuestro, sobre todo cuando el que sufre es un ser querido o cuando el otro es, en palabras del filósofo y médico norteamericano Tristam Engelhardt, un cercano moral, que conoces y ves, y no un extraño moral, a quien desconoces o cuya existencia no afecta en nada a la nuestra.

El sufrimiento ajeno nos sitúa en una posición de espectadores que nos invita a reflexionar sobre nuestra acción o inacción ante el mismo. Puede suponer, para nosotros, una recreación de la experiencia que padece el otro que nos haga posicionarnos de manera indolente o doliente frente a dicho mal ajeno. En definitiva, el sufrimiento del otro produce una gran paradoja en nuestro interior. Por una parte irremediablemente nos afecta pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de poder gestionar el nivel de afectabilidad que este puede provocar en nosotros.

Continuar leyendo “Sufrimiento empático”

En un mundo global no es extraño que productos y servicios, usos y costumbres, se extiendan y arraiguen en partes geográficas muy lejanas a su lugar de origen. Del País del Sol Naciente nos llega el fenómeno del hikikomori, nada menos. Y en formato de síndrome, cuando no de pandemia, que impone más todavía.

En un mundo global no es extraño que productos y servicios, usos y costumbres, se extiendan y arraiguen en partes geográficas muy lejanas a su lugar de origen. Del País del Sol Naciente nos llega el fenómeno del hikikomori, nada menos. Y en formato de síndrome, cuando no de pandemia, que impone más todavía. Las células troncales humanas, conocidas popularmente como ´células madre´ representan hoy día un filón científico y terapéutico realmente excepcional aunque su uso y obtención no están exentos de problemas médicos y jurídicos, sobre todo las que proceden de embriones humanos.

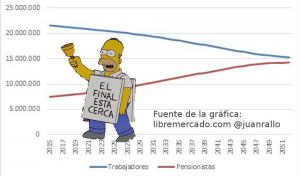

Las células troncales humanas, conocidas popularmente como ´células madre´ representan hoy día un filón científico y terapéutico realmente excepcional aunque su uso y obtención no están exentos de problemas médicos y jurídicos, sobre todo las que proceden de embriones humanos. La realidad sociológica y demográfica nos dice que estamos viviendo un incremento notable del número de ancianos en nuestro país, en Europa y en el resto del mundo. Cada vez se vive más y ello comporta una gran preocupación en nuestras sociedades por las enormes demandas en servicios sociales y en prestaciones asistenciales que nuestros mayores precisan o van a precisar, máxime si sufren o son proclives a padecer procesos crónicos, invalidantes e incapacitantes de su persona o su salud.

La realidad sociológica y demográfica nos dice que estamos viviendo un incremento notable del número de ancianos en nuestro país, en Europa y en el resto del mundo. Cada vez se vive más y ello comporta una gran preocupación en nuestras sociedades por las enormes demandas en servicios sociales y en prestaciones asistenciales que nuestros mayores precisan o van a precisar, máxime si sufren o son proclives a padecer procesos crónicos, invalidantes e incapacitantes de su persona o su salud.