Asistimos en las últimas décadas a un baile constante de políticos, a una pasarela de caras nuevas en gobiernos nuevos, a un desfile incesante de gentes que quieren o deciden dedicarse a lo público, no tanto para servir a lo público, sino para vivir de lo público. Hasta tal punto ha llegado la pasión por la política que en nuestro país la cifra de personas que viven de la política y para la política superan el medio millón. Esta proliferación numérica, que para muchos puede parecer alarmante y para otros necesaria, hace pensar que la política es algo que atrae y seduce a muchos, no sólo por lo que representa de ostentación social, sino por lo que entraña de poder económico y personal.

Tanto es así que poder y política suelen ser conceptos convergentes. De hecho, cuando hablamos de poder a muchos les viene inmediatamente a la mente la idea del poder político y, más en concreto, del poder de quienes representan al Estado o ejercen el gobierno en los distintos estamentos (presidente, vicepresidentes, ministros, diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros, órganos de gobierno de la administración central y autonómica, puestos de libre designación, etc.). Este poder político, que a muchos ennoblece y a otros corrompe y envilece, puede emplearse para hacer o deshacer, para construir o destruir, para unir o desunir, para servicio de uno mismo o de los demás, pero sobre todo se utiliza para el gobierno o desgobierno de los bienes, recursos y servicios de los ciudadanos.

El poder político supone no sólo la potestad para realizar acciones, sino también para ejercer dominio sobre otras personas o sobre los asuntos relativos a la gobernanza de la cosa pública y a la organización de la convivencia, de ahí que sea tan preciado para unos y despreciable para otros.

Ahora bien, el poder y las relaciones de poder están presentes en todos los grupos sociales: de padres a hijos, de profesores a alumnos, de jefes a empleados, de médicos a pacientes, de políticos a ciudadanos, etc., pero cuando el poder se concibe como capacidad de exigir obediencia a otro, de mandar sobre otros o de mantener una relación de subordinación de unos sobre otros, aparece el factor de la atracción, de la seducción que incita y atrapa a muchos a asumir cargos políticos, no tanto desde la función de querer servir a los demás, que también, sino desde la asunción de adquirir poder para impartir leyes o imponer determinados programas ideológicos. De ahí que Nietzsche sostuviera en La genealogía de la moral que el poder es el afrodisíaco más fuerte, de ahí que muchos políticos lo ansíen.

Por otro lado, la conducta de quienes ostentan cargos o tienen algún tipo de mando sobre los ciudadanos debería estar sujeta, como mínimo, a los principios de la legalidad y la moralidad. Tanto es así, que únicamente deberían tener poder y autoridad aquellos políticos que cumplan -con integridad jurídica y ética- con los deberes propios de su condición, que busquen más el bien común que el suyo propio, que actúen con justicia evitando, en la medida de lo posible, acciones arbitrarias, negligentes, imprudentes, violentas o ilícitas.

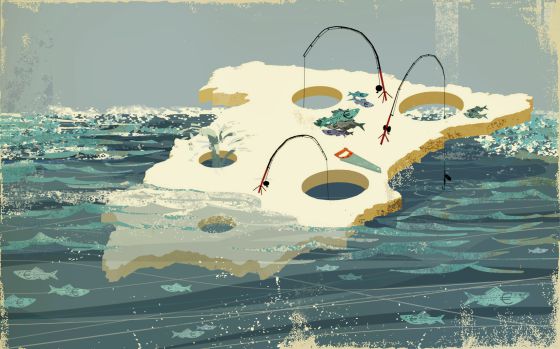

El arte o vocación del buen político, de aquel que tiene el deber moral y la obligación legal de hacer cosas buenas en su regencia de los asuntos públicos, puede desvirtuarse en formas viles como el politiqueo o el politicastro, sobre todo, cuando el poder que ostentan algunos políticos ha sido asumido de forma inmerecida, impuesta o por necesidades del Estado. Este arte, así visto, puede derivar en un ejercicio incompetente, rastrero, egoísta, superficial o malintencionado de aprovechamiento de lo público, sobre todo cuando se hace uso de la política para fines turbios, mafiosos o dirigidos al mayor interés y beneficio de las personas que gobiernan.

El filósofo español Ortega y Gasset afirmaba en su obra La rebelión de las masas que el mando, como ejercicio de la autoridad, debe ser un anexo de la ejemplaridad, es decir, que todo aquel que ostente el poder sobre las masas, sobre las “almas egregiamente disciplinadas” (en terminología ortegiana), debe tener, cuando menos, ciertas condiciones que le hagan merecedor de credibilidad y de fiabilidad, de confianza en lo que hace y dice. Ya en la Grecia clásica algunos filósofos como Platón y Aristóteles esbozaron los valores y virtudes del gobernante ideal: sabiduría, madurez, benevolencia, fortaleza, magnanimidad, altruismo, etc. Cualidades que elevaban la figura del gobernante a la de un ser digno de admiración, respeto y obediencia plena.

Estos rasgos del buen gobernante, inexistentes en muchos políticos de los que desde la derecha, la izquierda o el centro han regido o están rigiendo la vida y el destino de nuestro país, ponen en entredicho si los políticos que tenemos son los que merecemos, al haber sido elegidos mediante un justo ejercicio de racionalidad democrática o si, sencilla y llanamente, son aquellos que han sido designados o elegidos aun a pesar de no ser los mejores, los más preparados o los más ejemplares.

La clase política en nuestro país no pasa por sus mejores momentos. De hecho, suele estar desprestigiada, denigrada y denostada por aquellos que piensan que ya no hay políticos buenos ni buenos políticos en España al evidenciar, casi a diario, que muchos de los que se dedican al servicio de lo público mercadean, mienten y se aprovechan de la política, por desgracia, para su propio medro, convirtiéndose en canallas al servicio del poder, en rufianes que usan y abusan del poder, no para cambiar y mejorar el mundo, sino para aumentar su patrimonio y asegurarse, entre otras muchas prebendas, ciertos privilegios presentes y futuros.

Publicado en La Opinión de Murcia